2024年盛夏,南充職業技術學院食品工程專業的畢業生張明遠,站在人生的十字路口。當同齡人涌入招聘會場時,這個在嘉陵江畔吃著石磨豆腐長大的川北青年,卻從奶奶布滿裂痕的磨盤上窺見了商機。他耗時半月,用百度AI深度學習平臺分析了300余個創業項目,最終將目光鎖定在"全自動豆腐皮一體機"——這臺集磨漿、煮漿、成型于一體的智能設備,如同為千年豆腐工藝裝上了數字引擎。

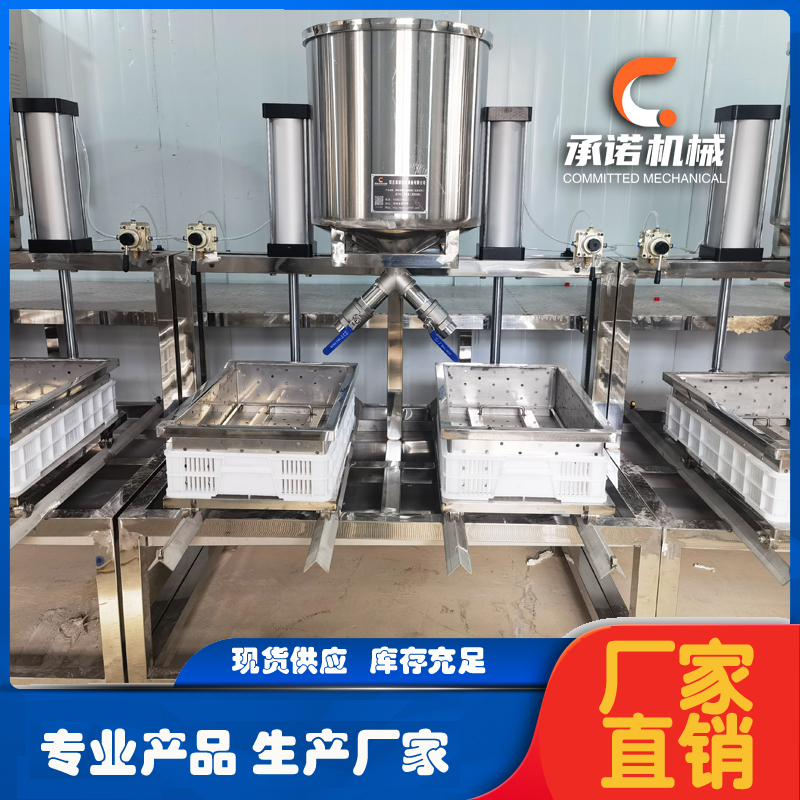

這臺銀色金屬質感的機器,內部藏著23項專利技術。當浸泡12小時的黃豆注入料斗,機器便開啟精密的舞蹈:仿生磨漿系統以每分鐘2800轉模擬石磨研磨,通過變頻控制將豆渣直徑控制在0.3mm以下;智能煮漿模塊采用三維立體加熱,使豆漿溫度精準維持在98℃±1℃;最令人驚嘆的是數字成型系統,通過0.01MPa微壓差控制,能將豆腐皮厚度從0.5毫米到3毫米自由調節,誤差不超過0.1毫米。張明遠測算,這套設備讓豆腐皮日產量從手工時代的80斤躍升至600斤,效率提升7.5倍,而能耗卻降低40%。

啟動資金僅有3.8萬元——這是獎學金、兼職收入與校園貸的總和。張明遠購入首臺設備后,將改裝電動三輪車變成移動工廠:車斗里,不銹鋼機身閃爍著冷光;車頭掛著"AI豆腐實驗室"的霓虹燈牌;車頂安裝的360度攝像頭,實時直播著這場食品工業革命。

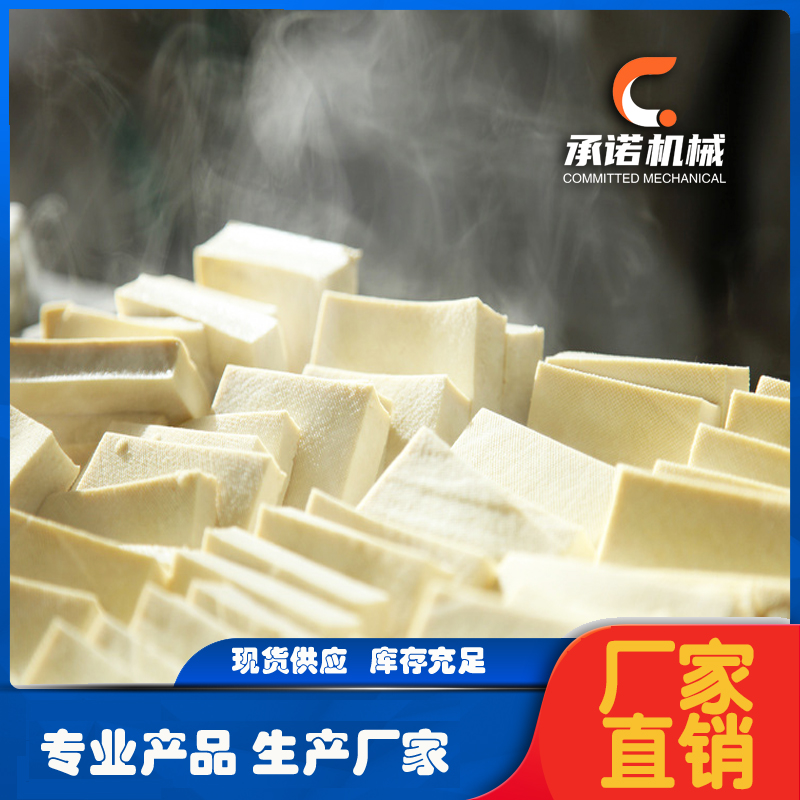

凌晨4點的川北醫學院早市,蒸汽氤氳中傳來機械韻律。張明遠獨創的"透明生產秀"正在上演:顧客掃碼支付后,機器立即啟動,從投料到出皮全程可視化。當第一片薄如蟬翼的豆腐皮從傳送帶緩緩送出,圍觀人群爆發出驚嘆——這層僅0.8毫米的豆皮,竟能完整透出下方報紙上的小字。憑借"現做現賣"的極致新鮮和零添加承諾,日均銷量迅速突破200斤,復購率高達62%。

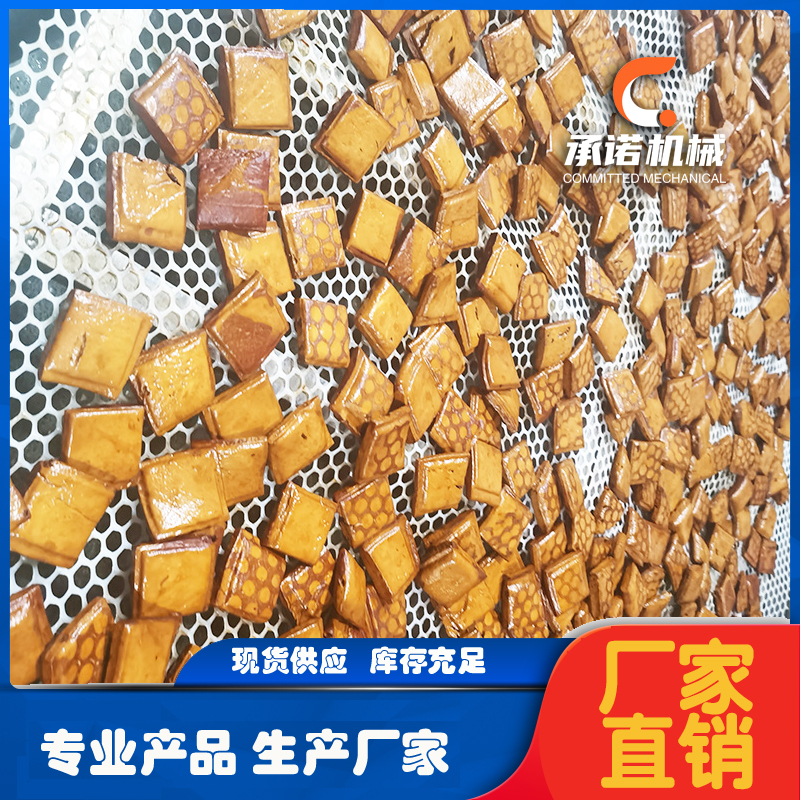

三個月后,高坪區20㎡的作坊里,三臺機器晝夜運轉。張明遠在生產線上搞起"微創新":磨漿系統加裝超聲波清洗模塊,解決豆渣殘留難題;煮漿罐增設消泡裝置,使豆漿純度提升至99.2%;最妙的是自主研發的藿香豆腐皮,將藥食同源的川北特色融入現代工藝。當傳統鹵水點漿遇上智能溫控,誕生出的翡翠色豆腐皮,在當地美食節斬獲金獎。

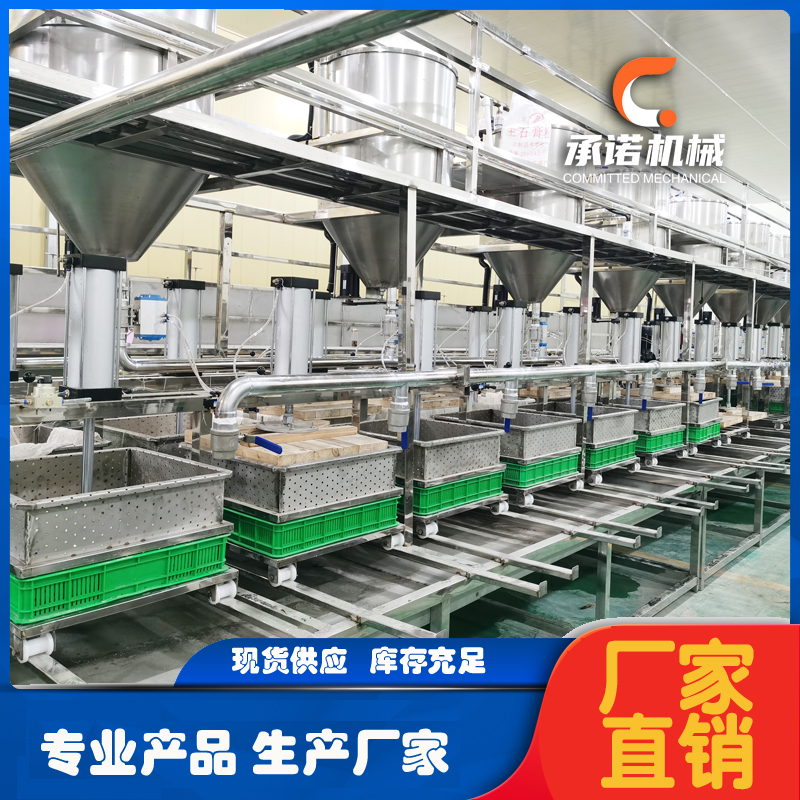

2025年春,"豆立方"數字工坊在南充高新區落成。這個由7名跨專業學子組成的團隊,正在重構豆腐產業的DNA:

云上豆坊:客戶掃碼即可進入虛擬生產車間,360度全景直播讓豆腐制作變成沉浸式體驗。更有趣的是生肖定制服務——機器根據訂單信息,用食用色素在豆腐皮上印制當年生肖圖案,春節期間日均接單量突破800份。

數據中臺:每臺設備內置的12個傳感器,實時采集溫度、壓力、PH值等200余項數據。這些數據通過邊緣計算網關上傳至云端,形成動態生產圖譜。當系統檢測到煮漿溫度波動超過閾值,會自動調節燃氣閥門,誤差修正時間小于0.3秒。

AI品控官:正在研發的視覺檢測系統,堪稱豆腐界的"阿爾法狗"。它通過深度學習10萬張豆腐皮圖像,能精準識別氣孔率、色澤均勻度等指標。在測試階段,系統對瑕疵品的檢出率達99.7%,遠超人工質檢的85%。

最近到賬的50萬元天使投資,將全部投入"透明工廠"建設。張明遠站在數字化看板前,屏幕上跳動著實時數據:當日訂單量1286單、設備稼動率92%、客戶滿意度9.8/10。這位23歲的"豆腐博士"輕觸屏幕,調出團隊最新研發的"時間膠囊"功能——消費者可預約7天后的生產批次,通過區塊鏈技術追溯這顆黃豆從東北黑土地到餐桌的全旅程。

"我們不是在顛覆傳統,而是用科技續寫豆腐的千年故事。"張明遠在創業大賽路演時,背后大屏播放著這樣的畫面:奶奶布滿老繭的手與機械臂在豆漿蒸汽中交替揮舞,傳統與現代在豆腐的方寸間完美交融。當評委問及商業模式,他展示了一組數據:通過設備租賃+耗材盈利模式,單臺設備年收益率可達38%,而他們正在研發的家用豆腐機,將讓每個廚房都成為智慧豆坊。

在這個智能時代,張明遠們用代碼和豆漿書寫著新的創業史詩。當00后消費者為一塊會"講故事"的豆腐皮買單時,他們消費的不僅是食物,更是一個傳統行業浴火重生的創新基因。

客服1

客服1